清泉女学院大学人間学部

文化学科

いま必要とされている答えを、

自ら「つくりだす」。

地域社会で求められる

「課題解決力」を育みます

文化を「つむぎ、つなぎ、つくりだす」を学びのコンセプトとして、地域の課題を解決する能力を養います。フィールドワークを通して専門知識を深め、プロジェクトの企画と実践を行います。多角的に文化を読み解き、行動力のある人物を育成します。

写真1:アリオ上田のキャラクター制作プロジェクト

写真2:鬼無里の文化と歴史を感じるフィールドワーク

写真3:公共施設マネジメント現地視察

写真4:善光寺びんづる市プロジェクト

写真5:文化財レスキューボランティアプロジェクト

取得可能な資格

学芸員資格

司書資格

| アート |

|

|---|

| 情報 |

|

|---|

| ビジネス |

|

|---|

なりたい自分に向かって

- 学芸員(キュレーター)/図書館司書

- 公務員

- コーディネーター

- 編集者・ライター

- 商品企画・開発/企画提案型営業職

- 広報プランナー

- 金融

就職決定率(2022年度の就職決定者/就職希望者)

96.3%

就職先業種分布(2022年度)

おもな就職先

| 銀行・証券・保険など: | 八十二リース/アルプス中央信用金庫/長野信用金庫/長野證券/ながの農業協同組合 |

|---|---|

| 建設・不動産: | 市川総業/アルプスピアホーム/協和冷熱工業 |

| 製造: | ミヤマ精工/アルプスツール/コシナ |

| 商社・卸: | 松澤商店/デンソーソリューション/R&Cながの青果 |

| 小売: | たちばな/シーシーディ/ツルヤ |

| 情報・通信: | NTTデータ信越 |

| 宿泊・飲食・サービス: | 長野エーコープサプライ/エムケイホールディングス |

| 公務・団体: | 須坂市/長野県農業協同組合健康保険組合 |

清泉での学びは人生そのもの。

問題解決能力を高めています。

清泉の文化学科における文化の定義は「人の営みすべて」です。特に私は地域へのフィールドワークやインタビューを通じて、少子高齢化が進む地方で私たちに何ができるのかを学んできました。私たちの学びのゴールは「問題解決」。常に変化する世の中において社会問題はつきものです。そんななかで、地方の少子高齢化問題は、私の学生生活でずっと取り組んでいるテーマ。「自分が変われば、周りも変わる」という言葉を大切にしながら、個人だけでなくひとつの共同体として成長していくことを目指しています。

清泉は、ただ学びたいことを学ぶだけで終わらない学校です。自身の興味がある分野について学び、自分の言葉で発信し、社会への貢献と関わりをおおいに感じることができます。清泉での学びは、人生そのもの。いかに夢を叶えていくか、長期的な自己表現力を身につけることができます。自分を高めながら他者を尊重して思いやる心を身につけ、社会に求められる存在へと、一緒に成長していきましょう。

F. C. さん

人間学部 文化学科 4年

(長野県長野東高等学校出身)

文化学科について

他人と協力しながら、

自分から行動を起こし、

地域の困りごとに対する

解決方法を「つくりだす」。

文化的な視点から、

「課題解決力」を育みます

文化を読み解き、文化を生かす

「課題解決型の文化学」

マンガ・アニメ、地域、祭り、音楽、ファッション、食、しごと・ビジネス、小説、アートなどは、すべて人間が生み出してきました。これらの人々の営みはすべて文化であり、文化学科の学びのテーマです。他方で、過疎化、少子高齢化、災害、伝統文化の衰退など、私たちの生活(営み)は多くの課題に直面しています。そこで文化学科では、文化を多面的に捉え、その多様性を理解し、文化をめぐる課題を見出し、課題を解決するために文化を生かすことを目指します。そのための方法として、リアルな現場に学び、人々とのコミュニケーションを重視します。これにより、人々が丁寧に「つむぎ」だしてきた文化を、大切に「つなぎ」、未来へつながる文化を「つくりだす」教育・研究を展開していきます。

日常生活をおくる人々の気持ちに寄り添い、人が行動する理由や原因を理解します。そして課題の本質を見極めながら、ひとり一人の想いや価値観を「つむぎ」ます。

丁寧につむいだ人々の想いを地域で共有し、協力してくれる仲間を探します。人と人、事柄を「つなぎ」、みんなの気持ちを重ね合わせて、意思と意図を統一します。

地域で困っている事を、みんなで協力して、具体的かつ現実的に解決していく、つまり未来へつながる新しい文化を実際のかたちとして「つくりだす」。

カリキュラム

理論的かつ実践的な

4領域での学びを基に

幅広い分野で活かせる

課題解決力を養います

文化学科では、以下の4領域を中心としたカリキュラムを編成し、理論的な学びと実践的な学びを融合させながら、課題解決のための文化的方法を具体的に考え実行できる能力を養います。

文化総合領域

人間と文化の関係性、文化の多様性、文化の歴史性について学び、文化の機能や形成メカニズムを理解します。

- 伝統文化

- 歴史文化

- 比較文化

- 文化人類学

- 文学

- 哲学

- マンガ

- アニメーション

- 図書館司書 など

社会文化領域

文化としての「社会システム」の中で人間がどのように世界を見つめ、創り出しているのかを、経済、政治、産業などの視点で探究します。

- 公共政策

- 公務員対策

- 企業文化

- グローバル文化

- コミュニティデザイン など

メディア情報文化領域

多様化する情報メディア技術への理解を深め、情報メディア文化と現代社会のつながりを探究します。

- 広告

- 広報

- マーケティング

- メディア

- 放送

- 映像

- 編集

- 文筆 など

芸術表現文化領域

アートや芸術の歴史を学び、人間の営みの中での芸術の社会的価値や役割を探究します。

- 博物館学

- 学芸員課程

- 色彩学

- アートマネジメント

- ポピュラーカルチャー など

特色ある授業

4年間を通して仲間と取組む、

グループワークと体験型の学び

文化とは何かを知る

〈専門・企画実践科目〉

文化総合領域

文化人類学

文化人類学

地球上の多様な環境に生きる人々の文化・社会を調査し、人間を総合的に探求し、現代における文化人類学の可能性について考えます。

社会文化領域

市民文化論・公務員対策

市民文化論・公務員対策

政治や行政の立場から地方自治を学びます。政治や行政の在り方、民主主義や住民自治の在り方を学び、まちづくりとはいかなる営みなのかを考えます。

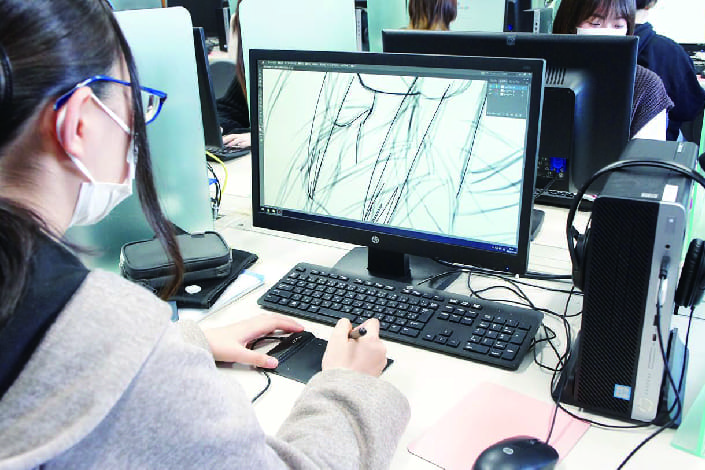

メディア情報文化領域

文化活動演習Ⅲ(動画実務演習)

文化活動演習Ⅲ(動画実務演習)

動画を利用した広報活動など「動画メディア」の影響力はとても大きくなっています。そこで、カメラやスマホとパソコンを使ってショートムービー作品の制作に取り組みます。

芸術表現文化領域

色彩文化論(カラーコーディネーター検定の対策)

色彩文化論(カラーコーディネーター検定の対策)

身の回りにもあふれ、なにげなく接している「色」について、アートやデザインの分野に応用できるように実習も交えながら学び、商品開発やビジネス現場での活躍を目指します。

地域にとび出し、

地域の課題解決を実践する

〈プロジェクト・フィールドワーク〉

クリスマスプロジェクション制作プロジェクト

クリスマスプロジェクション制作プロジェクト

長野市と連携して「長野デザインウィーク」に参加し、壁面投影のデザインに取り組み、アートマネジメントを学びました。

善光寺びんづる市プロジェクト

善光寺びんづる市プロジェクト

善光寺で月に1度開かれる手作り市に、1年生の授業で毎年手作りのお店を出店します。初めはボランティアスタッフとして現場を学び、自分たちで企画を立てていきます。

〈プロジェクトの流れ〉

-

チームをつくる

プロジェクトを進めていくためのメンバーを決めます。 -

テーマ設定

プロジェクトで何に取組むのか、

おおまかなテーマや目的・目標を決めます。 -

企画立案

目的や目標を達成するための、具体的な取組み内容を考えます。

「本当に実行できるのだろうか?」という視点がポイントです。 -

スケジューリング

予定を立てます。限られた期間の中で取組むためには、

どうすればいいのかを考えます。 -

実行

予定通りに進まないことがたくさんあるので、

柔軟に修正していくことがポイントです。 -

報告会

プロジェクトで得た経験や成果を、地域や社会に発信して、

学びを地域へ還元しましょう。 -

振り返り

プロジェクトの目的は達成できたのか、自分にはどのような成長があったのか、メンバー同士で意見交換をします。

学芸員課程・司書課程

地域と連携し、行動できる

有資格者を目指します

文化学科では、資格取得がゴールではなく、資格の活用方法を学び実践していきます。課題解決型文化学の学びを土台に資格課程を設けているので、地域に出かけてフィールドワークを行い、プロジェクトを実践していく学芸員や図書館司書を目指します。このため、授業ではグループワークを重視し、学生同士のチームワークが求められます。さらに2つの特徴があり、1つ目は美術館・博物館・図書館等の新しい機能や役割を研究し、実践していくことです。地域の課題を分析・発見し、解決していくことが、美術館・博物館・図書館にも求められているためです。2つ目は資格課程で得た専門性を発揮して、民間企業など様々な分野で活躍することです。有資格者の活躍の場は美術館・博物館・図書館に限りません。資格課程で得た企画立案能力や調査能力、情報を収集し整理する能力は、民間企業が顧客のニーズに応えていくために必要としているからです。

※学芸員と司書の資格を4年間で両方取得することができます。

博物館実習

「博物館実習」は学芸員資格取得を目指す学生が、県内外の実際の博物館に受け入れてもらい、現地で実習を行うものです。

「博物館実習」は学芸員資格取得を目指す学生が、県内外の実際の博物館に受け入れてもらい、現地で実習を行うものです。

文化財レスキューボランティア

長野市立博物館と連携して、学芸員課程を履修する学生を中心に、文化財レスキューのボランティア活動に参加しています。

長野市立博物館と連携して、学芸員課程を履修する学生を中心に、文化財レスキューのボランティア活動に参加しています。

図書館実習

夏休みや春休みの期間に4日間以上の図書館業務全般にわたる実習を行い、図書館司書に必要な知識・技能・態度を現場で学ぶと共に実践していきます。

夏休みや春休みの期間に4日間以上の図書館業務全般にわたる実習を行い、図書館司書に必要な知識・技能・態度を現場で学ぶと共に実践していきます。

多面的に人やものを見る。

尊敬できる大人に出会えました。

尊敬できる先生方に出会えたことが、私が文化学科に入ってよかったと思えることのひとつです。文化学科で学ぶ考え方の特徴は、多面的にものをみること。ひとつのものごとをいろいろな側面から見ていらっしゃる先生方の姿は、いずれこうなりたいという私の理想像です。また、この学校で出会った尊敬する先生方は、人を記号だけで判断して区別しません。世界の多様性や文化の共生をみつめ、それに付随する課題の解決方法を模索するー。そんな文化学科のテーマを、身をもって実践していらっしゃるのだと思います。私もここで学んだことで「他者とは何か?」を主題におき、他者尊重を考える思考回路を身につけることができました。

私たちの代は文化学科の第一期生だったので、バイタリティのある「やってやるぞ」という友人が多かったように感じます。そんなおもしろい人にたくさん出会えたことも、ここに入ってよかったと心から思える理由のひとつです。就職後も、ここで得られた学びと考え方を大切にしていきたいです。

K. Y. さん

人間学部 文化学科 2022年3月卒業

八十二システム開発株式会社

(長野清泉女学院高等学校出身)