短大のTOPICS

【Cristina館(保育演習棟)建設の今】2023年11月1日 骨組みができてきました!

2023年11月08日 【 お知らせ|幼児教育科|新演習棟|短大 】

幼児教育科 稲富先生の絵本読み聞かせ講座がありました!

11/1、保育者を目指す学生が少人数グループで主体的に学ぶ「保育者論」に、30年以上にわたり地域で活動を続けてこられた稲富先生をお招きし、絵本のよみ聞かせ講座を開催しました。 最初に、稲富先生が手遊びやわらべ歌をおりまぜながら、絵本の読み聞かせをしてくださり、途端に小さな絵本の世界が目の前に広がり、学生はまるで絵本の中に入ったような経験を味わい、その世界に引き込まれてました。稲富先生が実演した、息遣いや紙をめくる瞬間そのものまでも楽しめるよう読み聞かすには、どうしたらよいのか。保育者が子どもと出会い、子どもが絵本に出会って引き込まれるには、対象に合わせた保育者の心の準備、子どもの準備、絵本の準

![]()

幼児教育科 三才駅の装飾をおこなっています!(10月)

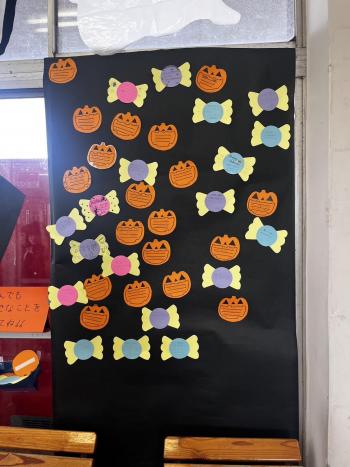

三才駅の装飾をおこなっています 幼児教育科の専門科目「保育方法の研究Ⅴ」では、三才駅利用促進協議会の「三才駅かわいい化プロジェクト」の一環として、三才駅駅舎内の装飾をさせていただいています。保育現場では、子どもたちの感性を豊かに育むために、様々な方法で保育環境が彩られています。授業ではこの活動を通して、時候や季節の行事などを演出する装飾の考案・制作・公共の場への設置について実践的に学んでいます。10月の装飾のテーマは「ハロウィン」です。ハロウィンの雰囲気を楽しんでいただけるよう、様々なモチーフを制作しました。自由に書いて貼っていただけるメッセージカードや、三才駅のキャラクター「サイまる」になれ

![]()

幼児教育科 「幼児理解と教育相談」で自己理解を深める体験

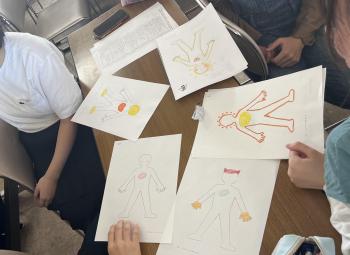

幼児教育科の専門科目「幼児理解と教育相談」の授業では、子ども理解の方法やカウンセリングマインドに基づく支援の方法について学びます。他者を理解し支援するためには、まず自分を理解することが大切です。今回は、心理検査の実施と自己分析、クレヨンを使った感情表出、他人と自分の価値観の違いについて、グループワークを中心に体験的に学びました。授業後、「同じ感情でも感じ方は人それぞれ」「自分と似ていると思っていた友達でも価値観がまるで違っていた」「人の話を聞いてそういう考え方もあるなと思った」などの感想があり、今回の授業を通じて、自分と他者の感じ方や考え方の違いを意識することができ、自分を客観的に見つめる機会

![]()

国際コミュニケーション科 視覚障害の方と交流を行いました

2023年10月24日 【 国際コミュニケーション科|短大 】

国際コミュニケーション科のフィールド領域の授業「サービスラーニング」は、ボランティア活動等を通して社会問題に目を向け、より良い社会を作っていくためにはどうしたらよいかを考える授業です。今年度は視覚障害と共生社会について考えています。その一環として、2つのイベント行いました。1つ目は10月8日の清泉祭で視覚障害者のYoutuberあさひさんを迎えて講演会を企画しました。「あさひ旅するロービジョン」を運営しているあさひさんは、視覚障害についてや、障害があっても豊かに生きるための情報を発信しています。講演会当日は、ご自分の体験や日々進化する視覚障害をサポートするテクノロジーについてお話しいただきまし

![]()